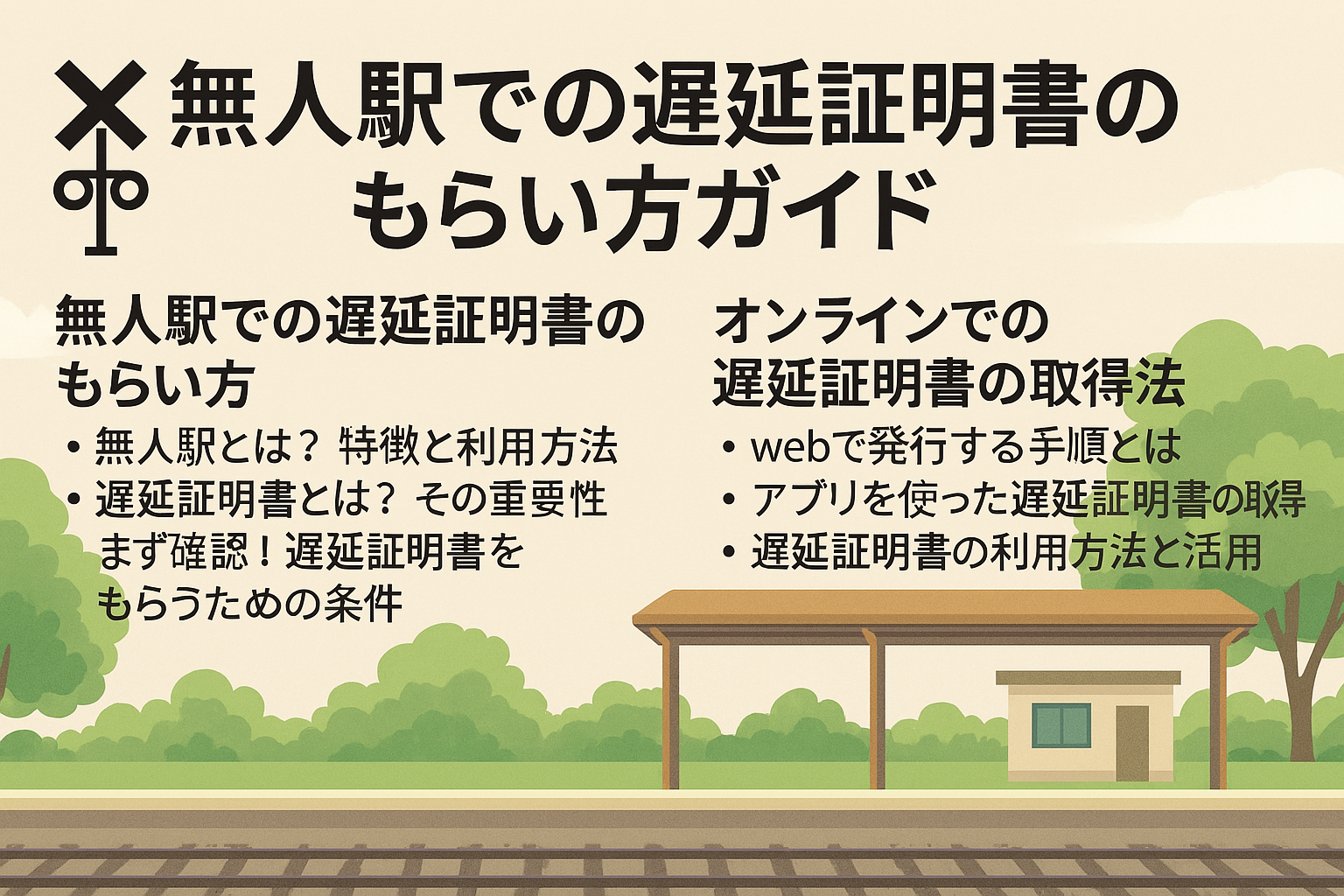

無人駅でも、遅延証明書ってちゃんともらえるの?

そんな疑問をお持ちの方に向けて、「無人 駅 遅延 証明 書」の取得方法を徹底解説します。証明書が必要なのに、無人駅でどうしたらいいかわからない…。そんな不安を解消するために、この記事では【オンライン対応】【地域別の違い】【忘れずにもらうコツ】などをわかりやすくまとめました。

「無人 駅 遅延 証明 書」が必要なあなたが、安心して対応できるように、以下のようなポイントも押さえています:

- オンライン・アプリでの取得方法は?

- JR九州や名鉄など各社の対応は?

- 無人駅でも確実にもらえる準備とは?

- 証明書の活用方法や注意点は?

本文では、実例や具体的な手順も交えて詳しくご紹介しています。もしもの時に慌てないためにも、今のうちにチェックしておきましょう!

無人駅での遅延証明書のもらい方

無人駅とは?特徴と利用方法

無人駅とは、駅員が常駐していない鉄道駅のことを指します。利用者自身が切符の購入や乗車券の確認などを行う必要があり、自動券売機やICカードの読み取り機が設置されている場合がほとんどです。都市部では少ないものの、地方や過疎地域では一般的に見られます。利用方法としては、事前にICカードにチャージしておく、または往復分の切符をあらかじめ購入するなど、準備が重要です。無人駅を利用する際には、近隣にサポート施設がないことも多いため、遅延やトラブルに備えた対応力も求められます。

遅延証明書とは?その重要性

遅延証明書とは、鉄道の列車が予定より遅れたことを証明する文書で、主に通勤・通学先への遅刻の説明や、交通費の払い戻し手続きなどに利用されます。特に無人駅では、その場で証明書をもらうのが難しいため、オンライン発行などの手段を知っておくことが重要です。企業や学校によっては、一定時間以上の遅延があったことを正式に証明しないと認められない場合もあるため、遅延証明書の存在は非常に大きな意味を持ちます。また、通勤定期利用者にとっては運行状況の記録としても役立ちます。

まず確認!遅延証明書をもらうための条件

遅延証明書を発行してもらうには、いくつかの条件が必要です。まず、鉄道会社が遅延を公式に認めている必要があります。通常は5分以上の遅れが発生した場合に発行対象となることが多く、その基準は鉄道会社によって異なります。また、無人駅からの乗車であっても、乗車記録が残っていれば証明書の申請が可能です。さらに、利用する鉄道会社によってはオンラインでの申請や、別の有人駅での受け取りなどが可能な場合もあるため、事前に確認しておくことが肝心です。

オンラインでの遅延証明書の取得法

webで発行する手順とは

近年、多くの鉄道会社が公式ウェブサイトを通じて遅延証明書の発行に対応しています。遅延が発生した路線や日付を指定するだけで、PDF形式で証明書をダウンロードできる仕組みが整備されています。具体的には、鉄道会社のホームページにアクセスし、「遅延証明書」や「運行情報」などのメニューを選択します。次に、路線名・利用日・発着駅などを入力し、表示された証明書を印刷または保存するだけで完了します。企業への提出やデジタル保管も可能で、無人駅での対応が難しい場合には特に有効な手段です。

アプリを使った遅延証明書の取得

鉄道各社はスマートフォン向けアプリでも遅延証明書の発行機能を提供しています。アプリの中には、乗車履歴と連携して自動で対象の遅延証明書を表示してくれるものもあり、利用者の利便性が格段に向上しています。多くの場合、アプリを起動し、メニューから「運行情報」や「証明書発行」を選択することで、簡単にダウンロードまたは画面表示が可能です。また、通勤定期やICカードの情報と連動して、該当路線が遅延した場合に通知を受け取る機能も備わっています。これにより、スムーズな対応と証明書取得が実現できます。

遅延証明書の利用方法と活用シーン

遅延証明書は、主に職場や学校への遅刻連絡時に使用されますが、その他にもさまざまな活用方法があります。たとえば、交通費の払い戻し申請や、旅程の変更に伴う補償請求の証拠としても利用可能です。さらに、複数回の遅延証明書を保存・管理しておくことで、通勤ルートや利用路線の改善提案に役立つこともあります。企業によっては、遅延証明書の提出が就業規則で定められている場合もあるため、日常的に発行・保管する習慣をつけておくことが望ましいでしょう。紙での提出が必要な場面では、事前に印刷しておくか、スマートフォンの画面提示でも認められるかを確認しておくと安心です。

JR九州での遅延証明書のもらい方

降りた駅でもらう方法

JR九州では、無人駅で降車した場合でも、遅延証明書を受け取るための手段がいくつか用意されています。たとえば、最寄りの有人駅で事情を説明すれば、その場で証明書を発行してもらえるケースがあります。また、列車遅延が発生した当日の運行情報を記録しておき、後日駅窓口で申請することも可能です。さらに、JR九州の公式ウェブサイトでは、指定した日付と路線に基づいてPDF形式で証明書をダウンロードできるサービスも提供されています。移動中にスマートフォンで確認しておけば、スムーズな提出が可能です。

運休時の対応と証明書の発行

運休時には、通常の遅延とは異なる対応が求められます。JR九州では、運休情報を公式サイトや駅の案内掲示板で随時更新しており、その内容をもとに遅延・運休証明書を発行することができます。運休の原因が自然災害や設備不具合などの場合には、証明書の発行までに時間を要することがありますが、申請履歴を残しておけば後日対応してもらえることが多いです。また、定期券や切符を提示することで証明書の対象となることを確認してもらいやすくなりますので、可能であれば乗車記録が確認できるものを携帯しておくと良いでしょう。

準備中の列車に関する証明について

列車がまだ出発しておらず、準備中の状態で遅延が見込まれる場合も、証明書の対象になることがあります。JR九州では、駅の放送やアプリでの通知、あるいは駅掲示板にて「○分遅れ見込み」といった情報が掲示されることがあり、その情報が公式に確認できれば証明書の発行対象となります。特に、始発駅での発車遅れや車両点検による待機が長引くケースでは、乗客からの要望に応じて駅側が発行に応じる例もあります。このような状況では、証明書発行を希望する旨を早めに駅員やサポート窓口に申し出ることが重要です。

名鉄での遅延証明書の取り方

運行状況の確認と証明書の取得

名鉄では、遅延が発生した際の運行状況はリアルタイムで公式サイトや駅構内の案内板、アプリを通じて確認することができます。特に無人駅を利用する場合は、スマートフォンやパソコンで名鉄の公式ホームページにアクセスし、路線別の運行情報をチェックすることが基本です。さらに、名鉄では一定時間以上の遅延が発生した場合に、Web上で遅延証明書をダウンロードできる仕組みを導入しています。証明書はPDF形式で保存可能なため、印刷して提出したり、スマホ画面で提示することもできます。また、平日朝のラッシュ時など、混雑状況によっては駅員が臨時対応をしてくれる場合もあるため、最寄りの有人駅での問い合わせも有効です。

もらい忘れ防止のポイント

遅延証明書を受け取り忘れないためには、いくつかの工夫が必要です。まず、通勤・通学などで定期的に名鉄を利用している場合は、遅延が発生しやすい時間帯や路線を把握し、日々の運行情報に注意を払うことが大切です。アプリの通知設定をオンにしておけば、リアルタイムで遅延情報を受け取ることができ、証明書発行をすぐに確認できます。また、遅延証明書は発行期間が限られていることが多く、一定期間を過ぎると取得できなくなるため、なるべく当日中か翌日までに入手しておくことが望ましいです。さらに、紙での提出が必要な場面では、あらかじめ印刷設備のある場所やコンビニを確認しておくと安心です。

運休や延着時の証明書の重要性

名鉄における運休や大幅な延着の際には、通常の遅延証明書よりもさらに詳細な証明が求められるケースがあります。特に、自然災害や設備トラブルによって発生した長時間の運休の場合は、鉄道会社側で特別な対応を行い、状況に応じた文書を発行することもあります。これらの証明書は、会社や学校に提出するだけでなく、旅行保険の請求や交通機関の振替対応の根拠としても使われることがあります。そのため、単なる遅れであっても「いつ・どこで・どの程度の遅延があったのか」を明確に記録し、証明書として確実に手元に残しておくことが重要です。また、過去の履歴を整理しておけば、同様の状況に再度直面したときにも迅速に対応することができます。

遅延証明書の履歴管理

過去の遅延証明書の確認方法

過去の遅延証明書を確認したい場合、多くの鉄道会社では公式サイトにて一定期間分の遅延情報を保存・公開しています。具体的には、直近1週間〜1ヶ月の遅延証明書がPDFまたはHTML形式で閲覧・ダウンロード可能なケースが多く、利用者は乗車日や路線を指定することで該当の証明書にアクセスできます。また、アプリを利用している場合は、乗車履歴と連携することで自動的に遅延記録を蓄積し、いつでも履歴から証明書を表示・保存できる機能もあります。さらに、紙で発行された証明書を手元に残しておく場合は、日付や路線別にファイル保管しておくと、後日必要になった際にすぐに提出できて便利です。

次回の使用に向けた準備

次回、遅延証明書が必要になる可能性を見越して、あらかじめ準備しておくことが大切です。まず、利用する鉄道会社の遅延証明発行システムの操作に慣れておくと、いざという時にスムーズに証明書を取得できます。また、スマートフォンに公式アプリをインストールしておけば、通知を受け取ったり、過去の証明書をすぐに確認することが可能です。万が一、遅延が発生した際には、駅や列車内での放送を記録しておくことで、証明申請時の参考資料として活用できます。あわせて、証明書の有効期限や提出先の要件も事前に把握しておくことで、書類としての信頼性を高めることができます。

各列車によって異なる証明書の扱い

遅延証明書の扱いは、鉄道会社だけでなく列車の種類によっても異なる場合があります。たとえば、特急列車や新幹線では専用の遅延証明書が発行されることが多く、内容も詳細に記載されていることがあります。一方で、普通列車では遅延時間が短い場合に証明が省略されることもあるため、注意が必要です。また、一部のローカル線や観光列車などでは、遅延証明書の発行対象外となっている場合もあるため、事前にその列車の証明書発行ポリシーを確認しておくと安心です。利用する列車によって証明の形式や入手手段が異なる点を踏まえ、路線や列車ごとのルールを把握しておくことが重要です。

無人駅周辺の施設を利用する

カフェや駅近くの店舗での対応

無人駅では駅員が常駐していないため、トラブル時には周辺施設の助けを借りることが有効です。駅近くにあるカフェやコンビニ、地域密着型の小売店などでは、遅延情報の提供やスマートフォンの充電、インターネット環境の提供など、さまざまなサポートを受けられる可能性があります。特に常連客が多い店舗では、地域の交通事情に詳しいスタッフが在籍していることも多く、タイムリーな情報を得る手助けとなる場合があります。また、近隣施設に掲示された掲示板や自治体の案内スペースにも、鉄道に関する情報が載っていることがありますので、あわせて確認すると良いでしょう。

地元の人への聞き取り調査

無人駅周辺では、地元の人から情報を得ることも大切です。長年その地域に住んでいる住民は、過去の遅延や運休の傾向をよく知っており、証明書の取得に関する裏技や地域特有の対応方法を教えてくれることもあります。特に通勤・通学で鉄道を日常的に利用している人たちは、アプリや公式サイトを使わずとも、直感的に状況を判断して行動していることが多いため、その知恵を借りることは大きな助けになります。困ったときは、丁寧に声をかけて情報を収集してみましょう。

駅スタッフへの相談方法

無人駅では基本的にスタッフはいませんが、近隣の有人駅やインターホン設置型のサポート端末を利用して、間接的に駅係員と連絡を取ることができます。緊急時には、このようなサポート手段を通じて遅延証明書の入手方法や、今後の乗り継ぎ案内などを確認することができます。また、名鉄やJR九州の一部駅では、係員が巡回しているタイミングがあるため、駅の掲示板や時刻表に記載された「係員対応時間」を確認しておくと良いでしょう。駅構内にあるインフォメーションボードやQRコードも情報取得に役立つことがあります。

トラブル時の連絡先

各鉄道会社の問い合わせ先一覧

鉄道会社によっては、遅延証明書に関する問い合わせ専用の窓口が設けられており、電話・メール・チャットなど多様な方法での連絡が可能です。特に大手鉄道会社では、遅延発生時に専用のコールセンターが開設される場合もあり、迅速な対応が期待できます。問い合わせの際には、乗車日・時間・路線名・利用駅などの情報を事前に整理しておくことで、スムーズにやり取りが可能です。また、外国人旅行者向けの多言語対応窓口が用意されている場合もあり、国際的な利用者にも配慮がなされています。

公式ホームページの利用方法

各鉄道会社の公式ホームページには、遅延証明書の取得方法や運行状況、問い合わせ先などが詳細に掲載されています。トップページの「お知らせ」や「運行情報」セクションにアクセスすることで、リアルタイムの情報を得られるほか、過去の遅延記録を確認できるアーカイブ機能を提供していることもあります。また、FAQ(よくある質問)コーナーでは、証明書の有効期限や利用用途に関する情報も確認できます。さらに、一部のサイトではオンラインチャット機能を導入しており、オペレーターと直接やり取りしながら不明点を解決できるようになっています。

SNSでの情報収集と相談

X(旧Twitter)やFacebookなどのSNSでは、鉄道会社の公式アカウントから運行情報や遅延・運休の速報がリアルタイムで発信されており、多くの利用者がそれらを通じて最新情報を得ています。コメント欄やDMを利用すれば、簡単な質問や証明書の発行対象に関する問い合わせを行うことも可能です。また、他の利用者の投稿から遅延に関する体験談や証明取得のヒントを得ることができる点もSNSならではの利点です。さらに、鉄道ファンや地域住民のアカウントが非公式に提供する運行情報も意外に有用で、公式の情報とあわせて活用することで、より正確な現地の状況把握が可能になります。

遅延証明書の注意点

個人情報の取り扱いに関する注意

遅延証明書の取得や利用に際しては、個人情報の取り扱いにも注意が必要です。特にオンラインで証明書を申請する場合や、アプリとICカードを連携させて取得する場合には、利用者の氏名・乗車履歴・駅の利用記録などが一時的にシステムに記録されることがあります。鉄道会社は通常、個人情報保護方針に基づいてこれらの情報を厳重に管理していますが、利用者自身も利用規約やプライバシーポリシーを確認したうえで安心してサービスを活用することが大切です。また、会社や学校に証明書を提出する際に、名前や乗車情報を含む書類を他者に渡すことになる場合は、その管理方法にも配慮が求められます。情報の漏洩や誤使用を防ぐためにも、必要最小限の情報だけを共有するよう心がけましょう。

発行される証明書の有効期限

遅延証明書には有効期限が設定されていることが多く、発行日から一定期間を過ぎると公式な証明としての効力が失われる場合があります。鉄道会社によっては、発行から7日間、または1ヶ月間のみ有効とするケースもあり、就業先や学校に提出する際には期日内に行うことが重要です。特にオンラインで発行された証明書は、表示・ダウンロード期間が限られているため、保存を怠ると再取得できなくなることもあります。必要に応じてPDFで保存したり、スクリーンショットを撮っておくなど、複数の手段で記録を残すと安心です。さらに、提出先によっては証明書の「発行日」ではなく「遅延発生日」を基準に提出期限が設定されていることもあるため、その点にも注意しましょう。

証明書が必要な理由とその重要性

遅延証明書は、単なる書類ではなく、利用者が公共交通機関の遅れに正当な理由があったことを公式に示す手段です。学校や会社では、遅刻や欠席の正当性を証明するものとして扱われ、これにより減点や評価への影響を回避できるケースもあります。また、保険申請や旅行トラブル対応時にも、遅延証明書があることで補償の対象となるかどうかを判断する重要な根拠になります。特に長距離移動や乗り継ぎが絡む場面では、遅延の記録がトラブル回避につながることも多いため、少しの遅れでも記録に残しておくことが賢明です。こうした事情からも、遅延証明書は形式的なものではなく、実務上きわめて重要な役割を果たしているといえます。

遅延証明書を確実にもらうために

事前準備と計画の重要性

遅延証明書を確実に取得するためには、日頃からの準備と計画が非常に重要です。まず、普段利用する鉄道会社の遅延証明書発行ルールや入手方法を確認しておきましょう。各鉄道会社の公式サイトやアプリの導入、有効期限の確認など、基本情報の把握がトラブル時の迅速な対応に直結します。また、無人駅のようにその場で対応が困難な場所では、他の受け取り手段を事前に想定しておくことが鍵となります。加えて、印刷環境やスマホでの画面提示の可否、学校や職場への提出方法なども含めて、日頃から一連の流れを意識しておくことで、いざというときに慌てず対応できます。特に通勤・通学で日常的に鉄道を利用する方にとっては、備えの有無が証明書取得の成否を左右することがあります。

次回のためのアドバイス

今回の経験を活かして、次回のトラブル時にはよりスムーズに対応できるように準備を整えておくことが大切です。例えば、アプリを活用して運行情報を即時にチェックできるように設定しておく、証明書の保管フォルダをスマホやクラウドに用意しておくといった工夫が役立ちます。また、各交通機関のSNSアカウントをフォローしておけば、リアルタイムでの遅延情報も見逃しません。家族や同僚と情報を共有しておくのも、万が一の際に助け合う手段となります。次回に備える意識を持つことで、遅延証明書の取得はぐっと身近で効率的なものになります。

地域別の遅延証明書の取り扱い

鉄道会社や地域によって、遅延証明書の扱いや入手手順には違いがあります。都市部ではオンライン対応やアプリの整備が進んでおり、証明書の取得が比較的簡単な傾向にあります。一方、地方やローカル線を中心としたエリアでは、紙の掲示形式や有人駅での受け渡しに依存しているケースもあります。たとえば、名鉄やJR九州などはそれぞれ独自の方式を採用しており、無人駅の割合や設備状況によっても対応が分かれます。そのため、自分がよく利用する地域の鉄道会社がどのような証明方法を採っているかを確認しておくことは、確実な取得につながります。さらに、同じ鉄道会社でも支線や時間帯によって運用が異なることもあるため、地域性を考慮した事前チェックが効果的です。

無人駅での遅延証明書取得のまとめ

無人駅での遅延証明書の取得には、事前の準備と情報収集が鍵です。無人駅であっても、オンラインやアプリを活用すればスムーズに証明書を入手できます。各鉄道会社や路線に応じた方法を把握しておくことで、安心して通勤・通学が可能になります。以下の要点を参考に、万一の遅延に備えておきましょう。

- オンライン発行手順を把握する

- スマホアプリを活用する

- 証明書の有効期限を確認

- 無人駅では周辺施設も活用

- 地域別の対応方法を理解する

- SNSで最新情報を収集

- 駅員対応時間を事前に確認

- 証明書の保管方法を準備

- 家族・同僚と情報共有を

- 各鉄道会社のルールを確認

どんなときでも慌てずに対応できるよう、無人駅での遅延証明書取得方法をしっかり押さえておくと安心です。